はじめに:ちょい投げを気軽に始めたいあなたへ

ちょい投げ釣りは、初心者にも手軽に始められる人気の釣りスタイル。しかし近年は釣具店の減少により、道具の調達に苦労する方も多いのが現状です。

そんな中、頼れる存在が100円ショップのダイソー。今回は、ダイソーのちょい投げ釣りアイテムを中心に、初期装備の選び方と活用方法を紹介します。

手軽に始めれるちょい投げですが、そもそも近所に釣具屋が無いという場合も多いです。

特に近年は個人の釣具屋さんはどんどん廃業して都市部でも釣具屋が無い地域は多いものです。

Amazonやネットショップで買うこともできますが、仕掛けの単価が高かったり送料が掛かるのでコスト的に始めにくいものがあります。

そこで最近釣り具が充実してきたダイソーの中でも特にちょい投げ関連の商品を調べてみました。

物を選ばなければ竿やリールから仕掛けまで、ダイソーだけで一通りの釣り具を購入可能です。(店舗により品ぞろえがかなり違うので一概には言えませんが)

竿は2ピースか振出ロッドがありますし、リールも1000~3000番程度の物があります。

ここでは竿とリールに関しては割愛して、天秤を含む仕掛けについて紹介いたします。

ダイソーで揃う!ちょい投げ釣り仕掛け

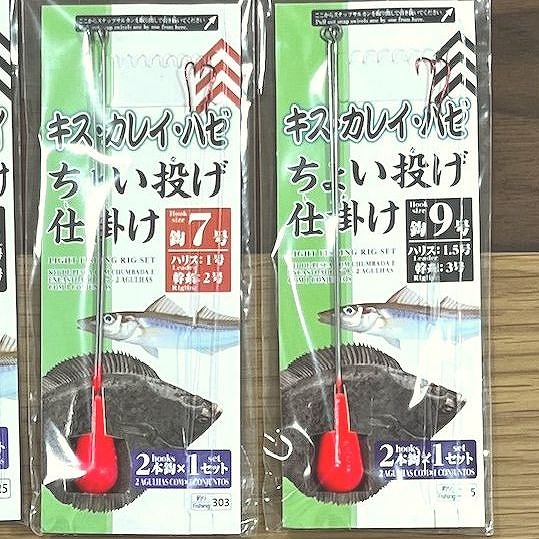

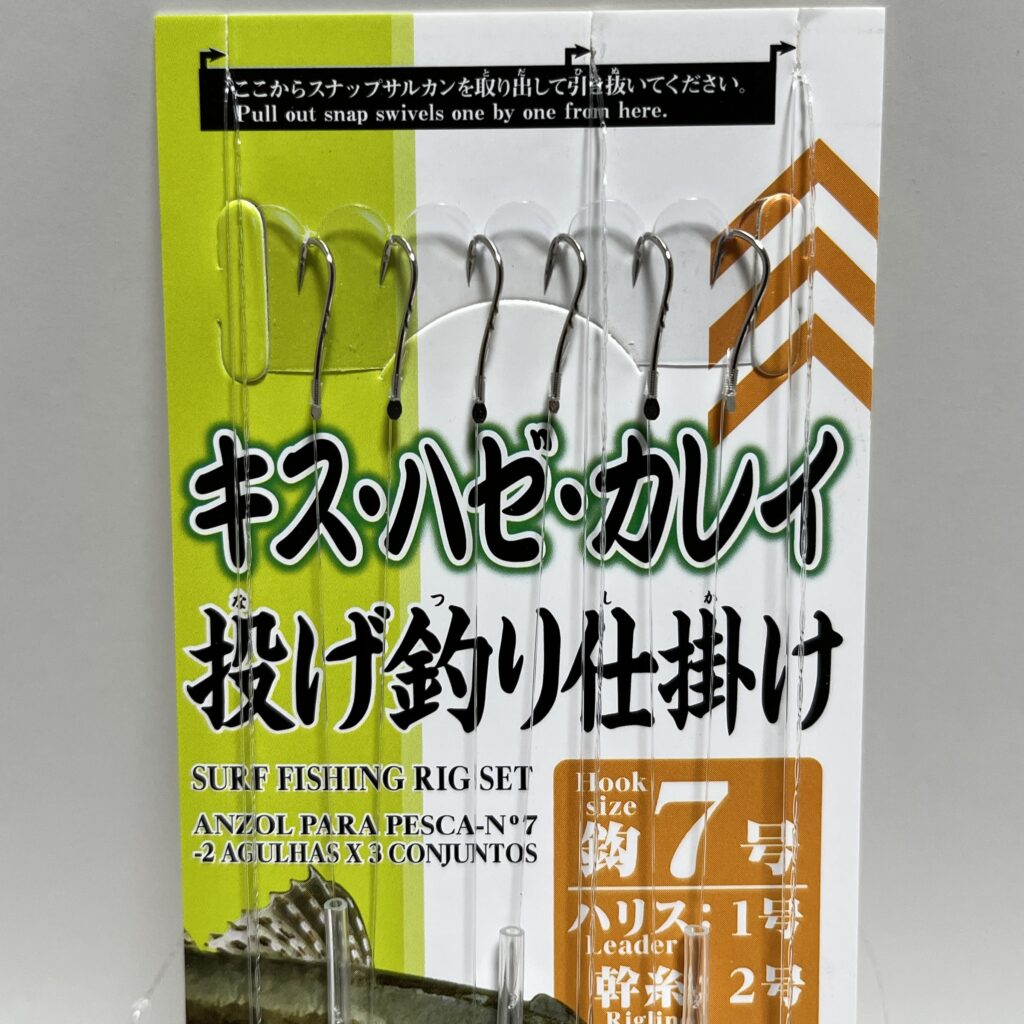

『キス・カレイ・ハゼ ちょい投げ仕掛け』

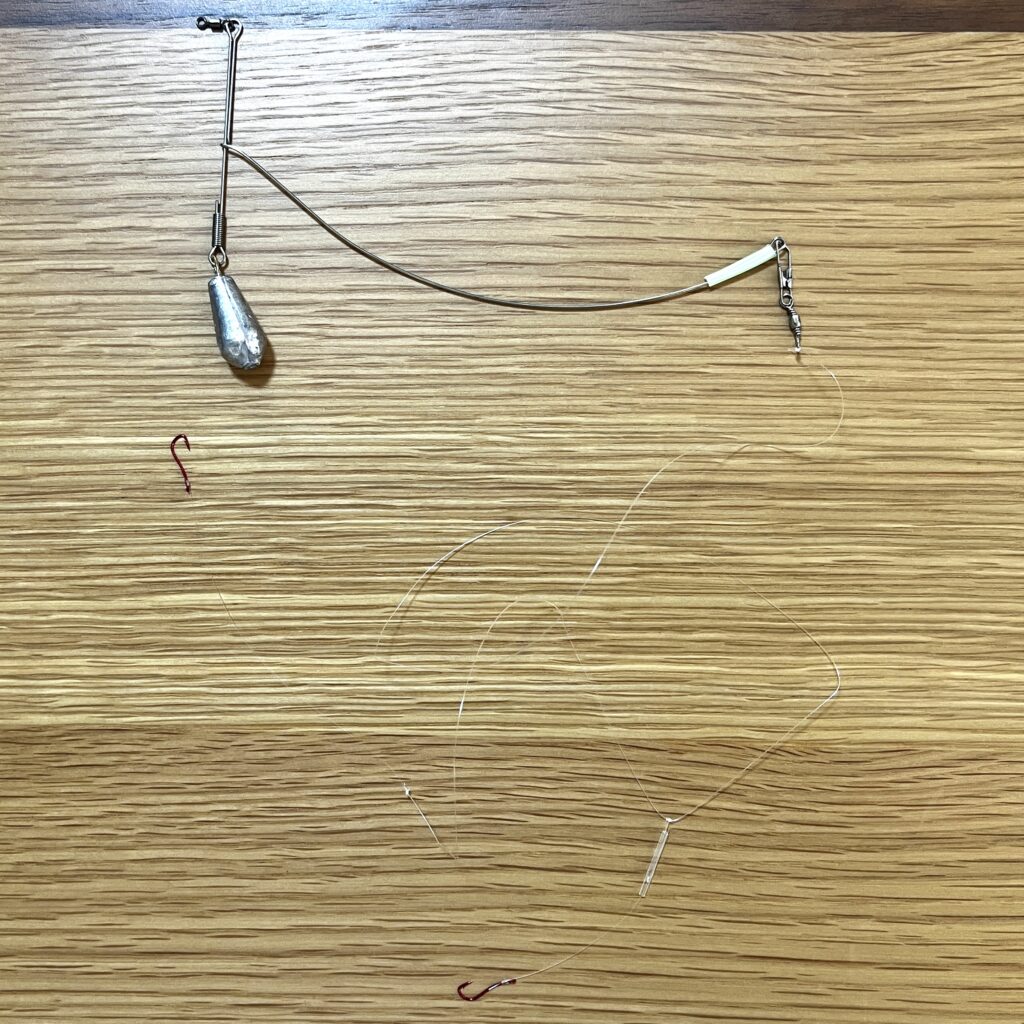

- 内容:固定式テンビン+2本バリ仕掛け

- オモリ:8号(約30g)

- 特長:

- 正確な重量

- 仕掛けが一体型で初心者にも扱いやすい

- 根がかり対策として予備は必須

おすすめ持参数(一人あたり)

- テンビン付き仕掛け:3個

- 予備仕掛け(後述):3個

こちらの仕掛けは、固定式テンビンと2本バリがセットになった便利なアイテムです。テンビンに付いているオモリの重さは8号で、グラム換算にすると約30g(1号=3.75g)となります。

実際に料理用スケールで量ってみたところ、ぴったり30g。市販のオモリには表示と実際の重さにバラつきがあることも多い中、きちんと正確に作られているのは好印象です。

テンビンとオモリが一体型になっており、仕掛けも1個付き。竿・リール・エサとこれがあればちょい投げ釣りを始められます。ただし、1個しか仕掛けが無いので根がかりしてしまうと、予備を持っていないと釣りが続けられなくなります。

釣り場の環境によっても異なりますが、このセットを1人あたり3個ほど、さらに後述する2本バリ×3組入りの仕掛けセットも3パックほど準備しておくのがおすすめです。

ちょい投げ仕掛けのサイズ選び|おすすめは7号!その理由とは?

ちょい投げ釣りにおいて、最初に悩むポイントのひとつが「仕掛けの号数(サイズ)」です。

ダイソーの投げ釣り仕掛けは7号と9号の2種類ありますが、結論から言えば初心者の方におすすめなのは7号の仕掛けです。

ちょい投げ釣りのメインターゲットは、キスやハゼといった小型の魚が中心です。こうした魚は口が小さいため、針が大きすぎると違和感を与えてしまい、せっかくのアタリを逃してしまうこともあります。

特にキスは警戒心が強く、9号の針ではアタリの数が明らかに減る傾向があります。その点、7号は針が小さめなので、食い込みが良くアタリも明確。釣果アップを狙うなら、まずはアタリの多さを重視したいところです。

7号のハリスの太さは1号と細めなので、大物が掛かると切られるリスクもありますが、それでもアタリの多さと釣りの楽しさを優先したい方には7号が最適です。

逆に、「小さなキスは狙いたくない」「カレイやアイナメなどの中型魚をターゲットにしたい」という場合は、ハリスが1.5号と太めの9号仕掛けの方が向いています。

最初の1本として選ぶなら、アタリをたくさん感じられる7号の仕掛けが断然おすすめです。

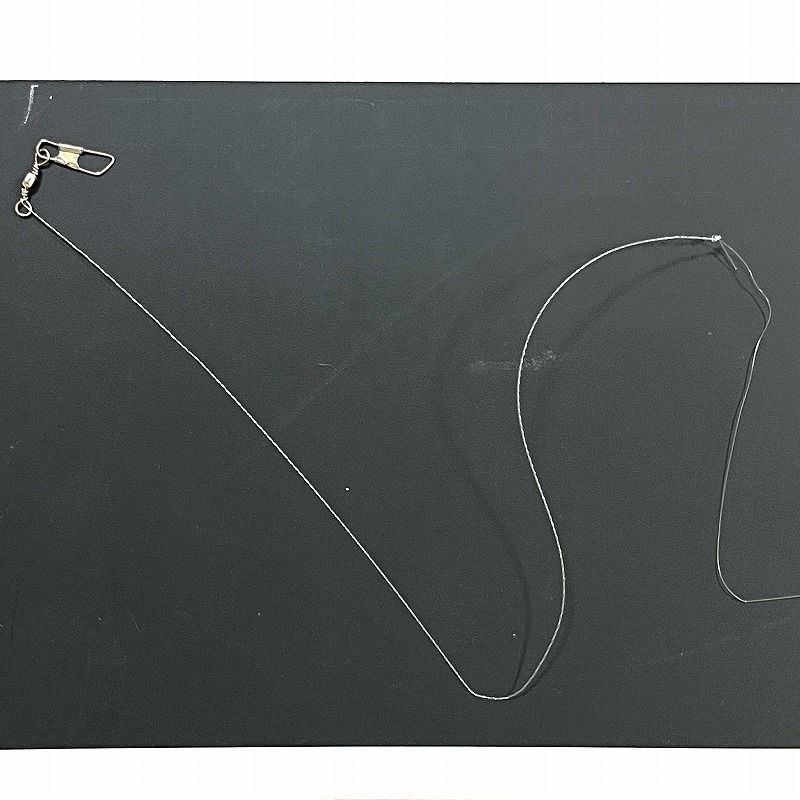

砂ズリ部分について

- スナップから約30cmが「砂ズリ」構造

- 全長:約105cm

- 枝バリ間:30cm/枝ス長:約6cm

取り回しをよくする工夫

砂ズリをカットして再結束すると全長約75cmになり、短いルアーロッドでも扱いやすくなります。

砂ズリ部分を含めた仕掛けの全長は約105cmです。

先バリと枝バリの枝間は30cmとなっており、エダスの長さは約6cmで絡み止めパイプが入っています。

スナップサルカンから30cmの長さで砂ズリが入っています。

砂ズリとは糸を2重にしてより合わせた部分の事で、主に仕掛けを絡みにくくする効果があるそうですが、ちょい投げでは必ずしも必要ではないと考えています。

この砂ズリ部分を切ってスナップサルカンを結びなおすと仕掛けの全長が約35cmほど短くなって扱いやすくなります。(全長が約75cmになって短いルアーロッドでも扱いやすいです。)

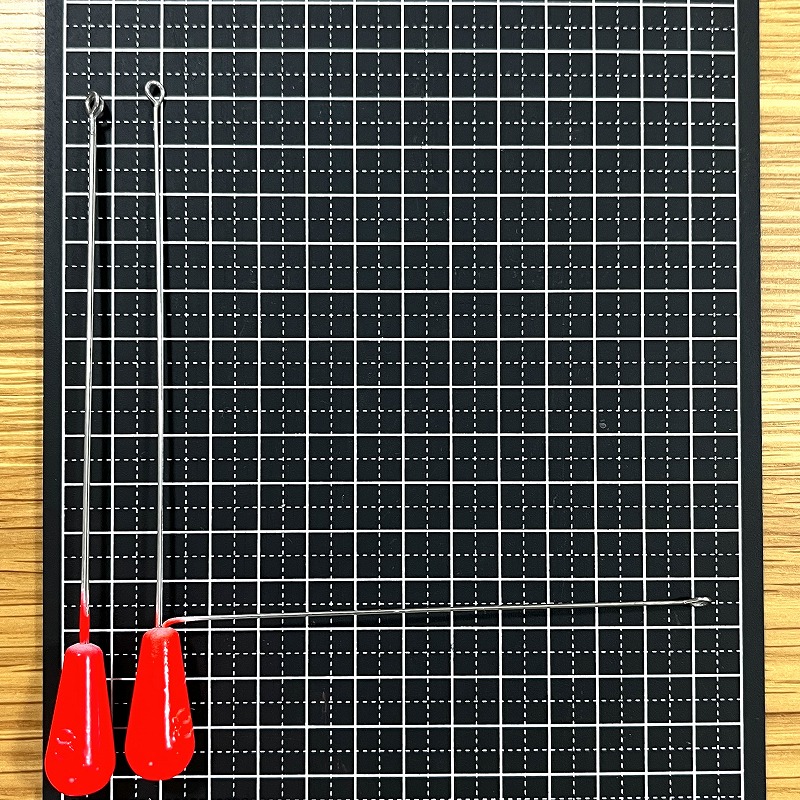

オモリ一体型テンビンについて

このテンビンは、オモリと一体型になっており、重さは8号(約30g)。テンビンのアーム(針金部分)の長さは約11cmです。使用時は、アームの片方を直角に曲げてセットします。

一度曲げてしまうと、基本的には元に戻すことはできません。無理に戻そうとすれば可能ではありますが、何度も繰り返すと金属疲労で折れてしまう可能性も。特に大物がかかったときに折れるなんてことになったら…泣けてきますよね。

使い終わった後の収納も少しかさばるのが難点です。持ち運び時や保管方法には少し気をつけたいところです。

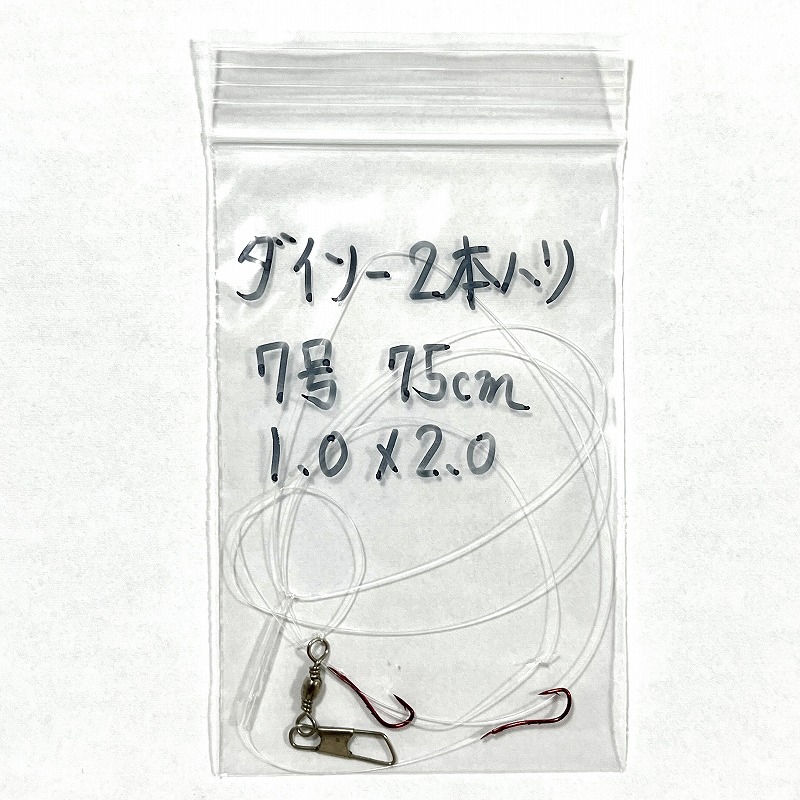

『キス・カレイ・ハゼ 投げ釣り仕掛け』

予備の仕掛けは必要です。

前述の「ちょい投げ仕掛けセット」は、仕掛けが1セットしか入っていないため、予備の仕掛けを必ず持っていくことをおすすめします。

そこで活躍するのが、ダイソーで販売されている『キス・カレイ・ハゼ 投げ釣り仕掛け』です。こちらは2本バリ仕掛けが3セット入りで、コストパフォーマンスも良好。ちょい投げ釣りにもしっかり対応できる内容です。

どのくらいあれば良い?(個人的感想)

たとえば、「ちょい投げ仕掛け(テンビン付き)」を1個用意し、この3セット入り仕掛けを1つ追加で持っていけば、テンビン付きオモリ1個に対して仕掛けを合計4回分使えることになります。

商品名が似ていて少し紛らわしいかもしれませんが、それぞれの用途を理解して使い分ければ、とても便利な組み合わせです。

※この『投げ釣り仕掛け』については別記事で詳しく紹介していますので、そちらもぜひご覧ください。

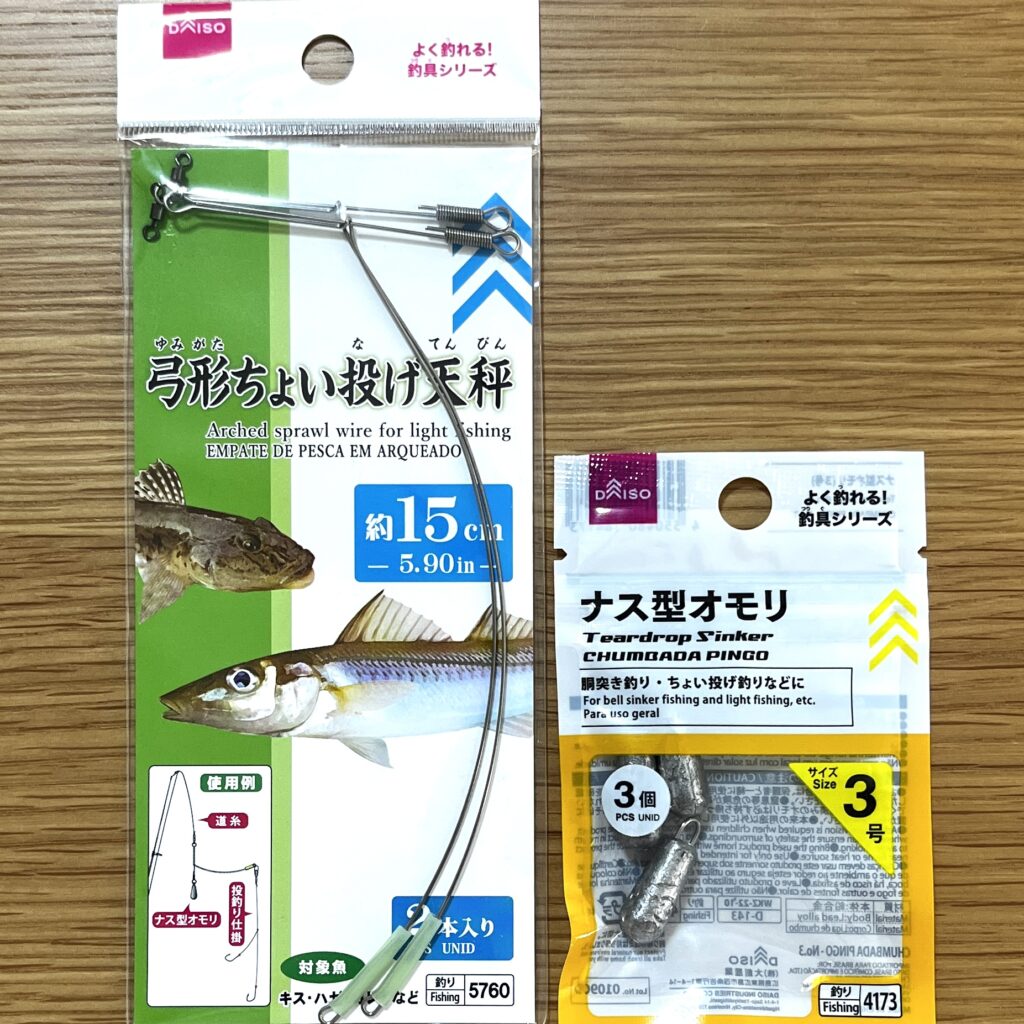

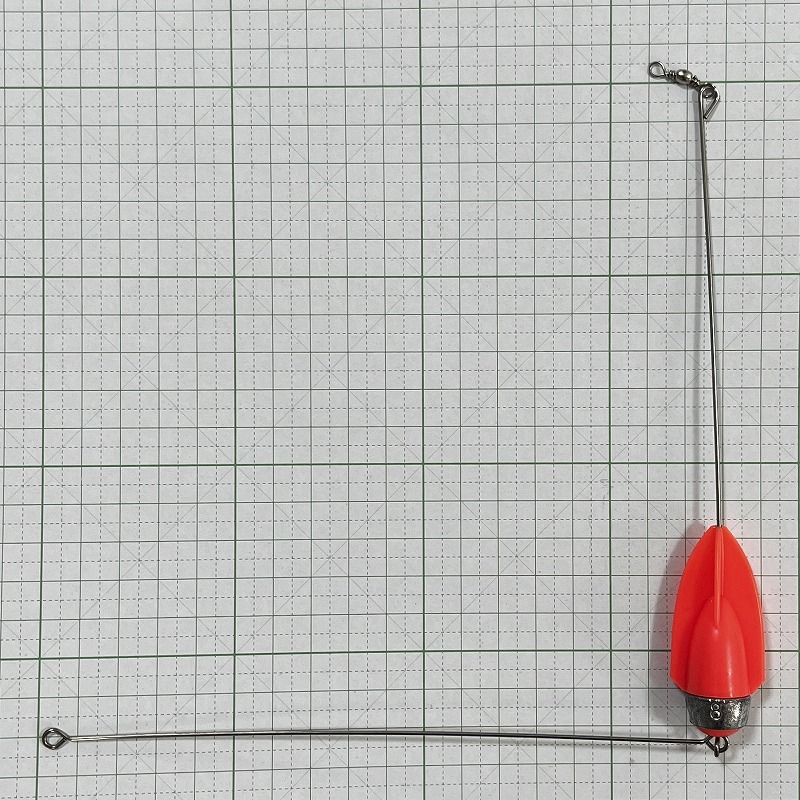

『弓型ちょい投げ天秤』

固定式テンビンは8号(約30g)しかない。

前述の『キス・カレイ・ハゼ ちょい投げ仕掛け』には、**固定天秤(おもり付き)が1種類付属しており、重さは8号(約30g)**のみとなっています。

この8号という重さは、ちょい投げとしてはやや重く、使用できるロッドの範囲が限られる点に注意が必要です。たとえば、シーバスやエギング用のミディアムライトクラス以上のルアーロッドでないとキャストしづらい場合があります。

また、重いオモリの着水音が魚に警戒心を与えるという説もあり、ポイントによっては不利になる可能性もあります。

そこでおすすめなのが『弓型ちょい投げ天秤』

こちらは天秤部分のみの製品で、オモリは別売りとなっています。

ダイソーでは「ナス型オモリ」も販売されており、ラインナップは以下のとおりです:

| オモリ号数 | 重さ(g) |

|---|---|

| 3号 | 約11.25g |

| 4号 | 約15g |

| 5号 | 約18.75g |

| 6号 | 約22.5g |

| 8号 | 約30g |

たとえば、3〜4号のオモリを組み合わせれば、**ライトクラスのルアーロッド(適合ルアー重量12〜21g程度)**でも扱えます。自分のロッドに合わせて重さを選べる点が、弓型天秤+ナス型オモリの大きなメリットです。

このように、「固定天秤付きの仕掛け」と「弓型天秤+選べるオモリ」は、それぞれに特徴がありますので、ロッドのスペックや釣り場の状況に応じて使い分けるのがポイントです。

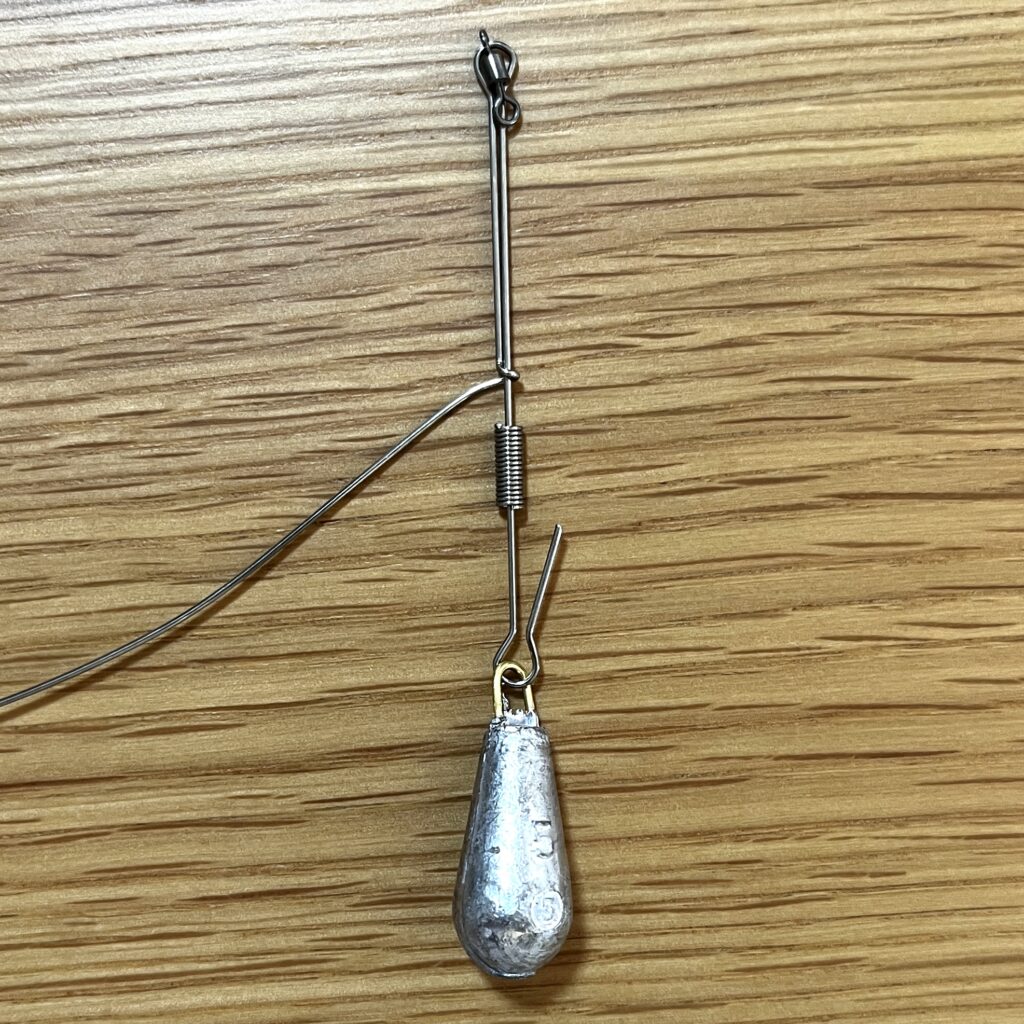

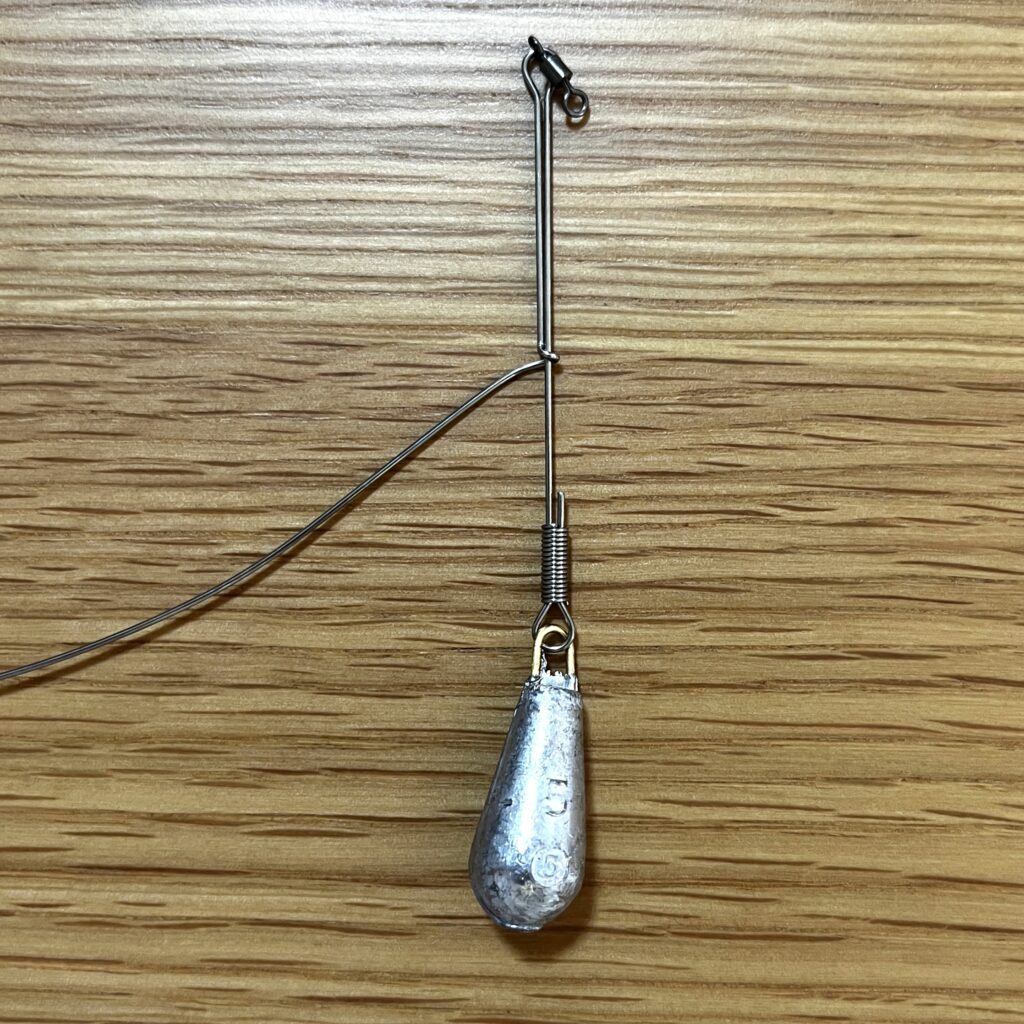

オモリの取り付け方法

天秤の端には、**ストッパー(螺旋状のバネのようなパーツ)**で針金が固定されています。オモリを取り付ける際は、次の手順で行います。

- ストッパーを上にずらす

針金の固定が外れるように、ストッパーを少し上にスライドさせます。 - オモリを取り付ける

天秤の針金の先端にオモリを通します。 - ストッパーを元に戻す

針金の先端をストッパーの中に入れ、元の位置に戻してしっかり固定します。

仕掛けの取り付け方法

テンビンのアームの先端には輪っか状の部分があります。ここに仕掛け(ハリスやサルカン付きの針など)を取り付けます。

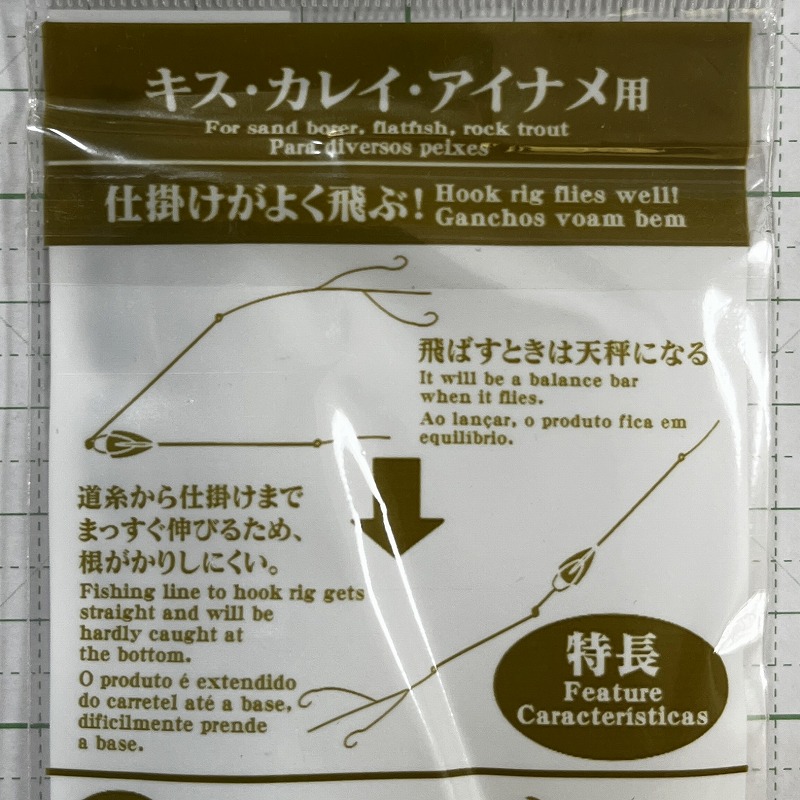

『投げ釣り用 ロケット天秤』

初心者の投げ釣りといえば「ロケット天秤」

私個人の感想ですが、初心者の投げ釣りといえばこのロケット天秤の印象がとても強いです。

このタイプの天秤で有名なのは、**富士工業の「ジェット天秤」**や、第一精工の「キング天秤」あたりですが、それらとほぼ同じ形状をしているのが、このロケット天秤です。

サイズ展開と軽量モデルについて

現在確認できるロケット天秤の号数は、8号が最小サイズのようです。

他には10号・15号・20号があり、以前は25号や30号といった重いサイズもあったようですが、最近はほとんど見かけません。

個人的には、5号くらいの軽めの天秤があると嬉しいんですが……

その点、**富士工業の「ミニミニジェット天秤」**であれば、3号や5号といった軽量タイプも販売されています。

名前に惹かれて手に取りたくなる「ロケット」「ジェット」

初心者の方がちょい投げ用の天秤を選ぶとき、つい目についてしまうのが、

**「ロケット」とか「ジェット」**といった――いかにも飛びそうな名前の商品じゃないでしょうか。

釣具屋さんの店員さんも、

「初心者にはとりあえずオモリ一体型のジェット天秤をすすめとこか」

といった感じで勧めてくることもあるかもしれません。

実は固定式天秤のほうが飛ぶ?

ただし、飛距離に関していえば、この「ロケット天秤」よりも

実は固定式の天秤(例えば「キス・カレイ・ハゼ用ちょい投げ仕掛け」に付属しているような赤いオモリのタイプ)の方が、よく飛ぶ傾向にあります。

その理由はシンプルで、

構造の簡単な固定式テンビンのほうが、

- シルエットが小さい(=空気抵抗が少ない)

- 飛行中の姿勢が安定しやすい

といった特性があるからです。

さらに、仕掛けとの絡みも少ないため、トラブルも起こりにくく、

初心者にとってはむしろ使いやすいかもしれません。

抜群の浮き上がり? ― ロケット天秤のユニークな形状

「ロケット天秤」の特徴といえば、やっぱりあの個性的な形状でしょう。

オモリと一体化した赤いプラスチックのパーツは、平べったい翼のような形をしています。

この翼が水流を受けることで、仕掛けの回収時に天秤が浮き上がるという仕組みになっているようです。

実際、パッケージにも堂々と

**「抜群の浮き上がり」**と書かれています。……

ただ、その浮き上がりの仕組みについての説明は特に書かれていませんでした。

(ほんまか?ほんまに浮くんか?)

根がかり回避に効果アリ?

とはいえ、こういった浮き上がりの構造があることで、

足元に沈みテトラや岩場があるような釣り場では、仕掛けを回収するときに

根がかりを回避できる可能性があります。

特に初心者の方には、釣り場の地形によってはロケット天秤が活躍する場面もあるかもしれません。

『ロケット天秤』の上下、間違えてませんか?

釣り場でたまに見かけるのが――

このロケット天秤を上下逆に付けている方。

パッと見では分かりにくいのですが、上下を間違えると性能を十分に発揮できませんし、トラブルの原因にもなります。

正しい向き:サルカンが上!

たとえばダイソーのロケット天秤であれば、

**サルカン(道糸を結ぶ金具)が付いている方が“上”**です。

つまり、

竿から伸ばした道糸は、このサルカンに結んで使用します。

一方、下側には赤い羽根と一体化したオモリ部分があります。

この下側のアームの先に、仕掛けを取り付けるのが正解です。

もし上下を逆につけてしまうと、

・浮き上がり効果がなくなる

・飛行姿勢が崩れて飛距離ダウン

・仕掛けが絡みやすくなる

……など、良いことがありません。

初めて使うときは、サルカンの向きをしっかり確認してから仕掛けましょう!

まとめ:ダイソーのちょい投げアイテムで気軽に釣りデビューを!

ダイソーのちょい投げ釣りアイテムは、低コストで釣りを始めたい初心者にとって非常に心強い味方です。固定天秤付きの仕掛け、弓型天秤+ナス型オモリ、そしてロケット天秤など、ロッドや釣り場に応じて選べる多彩な選択肢があります。

とくに、仕掛けのサイズ選びでは7号を基本にしておけば、アタリの多さや釣果に繋がりやすく、釣りの楽しさを実感しやすいでしょう。さらに、根がかりやトラブルを想定した予備仕掛けの準備も忘れずに。

「ちょい投げ釣りをやってみたいけど、何を揃えたらいいかわからない」という方も、ダイソー商品をうまく活用すれば、1,000円台からでも十分にスタート可能です。地域によって品揃えに差があるため、複数の店舗を回ったり、気に入った商品は見つけたときにまとめ買いするのもおすすめ。

まずは気軽に試してみて、実際の釣りを通じて自分に合ったスタイルを見つけていきましょう!

コメント